61 anos do Golpe Militar: o que ocorreu no Brasil no caminho da repressão até a redemocratização?

Há 61 anos, em 31 de março de 1964, o Brasil foi marcado pelo golpe de Estado liderado pelas Forças Armadas, que instaurou um regime militar no país por 21 anos (1964-1985).

O golpe derrubou o presidente João Goulart e instaurou um regime autoritário, marcado por repressão, censura, supressão de direitos políticos, prisões e tortura. O governo não conseguiu reagir e, mesmo antes de Jango deixar o país, a presidência da República foi declarada vaga.

Pretextos do golpe

O golpe militar de 1964 resultou de uma conjuntura política, econômica e ideológica complexa. Com as reformas de Jango, alguns setores da sociedade, como empresários, latifundiários, parte da mídia e das Forças Armadas, temiam que o presidente aprofundasse medidas como a reforma agrária, o controle de lucros de multinacionais e a legalização do Partido Comunista.

Essas propostas voltadas à sociedade e à classe trabalhadora, somadas à pressão de movimentos sociais (sindicatos, ligas camponesas) e à aproximação de Jango com governos como o de Cuba (com quem o regime militar logo romperia relações), alimentaram o discurso de uma "ameaça comunista".

A polarização social foi ainda mais intensa com a crise econômica e a inflação alta, enquanto a direita acusava Jango de fomentar a "desordem" na economia.

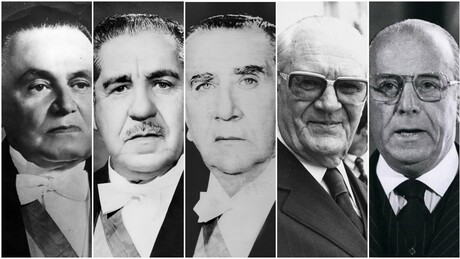

Presidentes do Regime Militar (1964–1985)

1964-1967: Humberto Castello Branco

Um dos líderes do golpe e primeiro presidente do período, endureceu o regime e criou bases legais para o governo, como a Constituição de 1967, que ampliou os poderes do Executivo, suprimiu a oposição e restringiu a liberdade de expressão com a Lei de Imprensa.

Consolidou o regime com o Ato Institucional nº 1 (AI-1), que permitiu cassar mandatos, suspender direitos políticos e prender opositores.

Para garantir a segurança de informações, criou o Serviço Nacional de Informações (SNI). Já o Ato Institucional nº 2 (AI-2) deu ao presidente o poder de decretar o recesso do Congresso, utilizado em 1966.

Nesse período, instituiu-se, na prática, um sistema bipartidário, com a Aliança Renovadora Nacional (Arena) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

1967-1969: Arthur da Costa e Silva

Ao assumir, Costa e Silva alegou que restabeleceria a democracia, mas seu governo enfrentou o avanço da oposição, com greves e guerrilhas urbanas, além da formação da Frente Ampla, que defendia a redemocratização.

Em resposta, seu governo decretou, em 1968, o Ato Institucional nº 5 (AI-5), suspendendo direitos constitucionais, fechando o Congresso e cassando parlamentares, além de oficializar a censura e a tortura.

Afastado por motivos de saúde em 1969, foi substituído por uma junta militar até a escolha de seu sucessor.

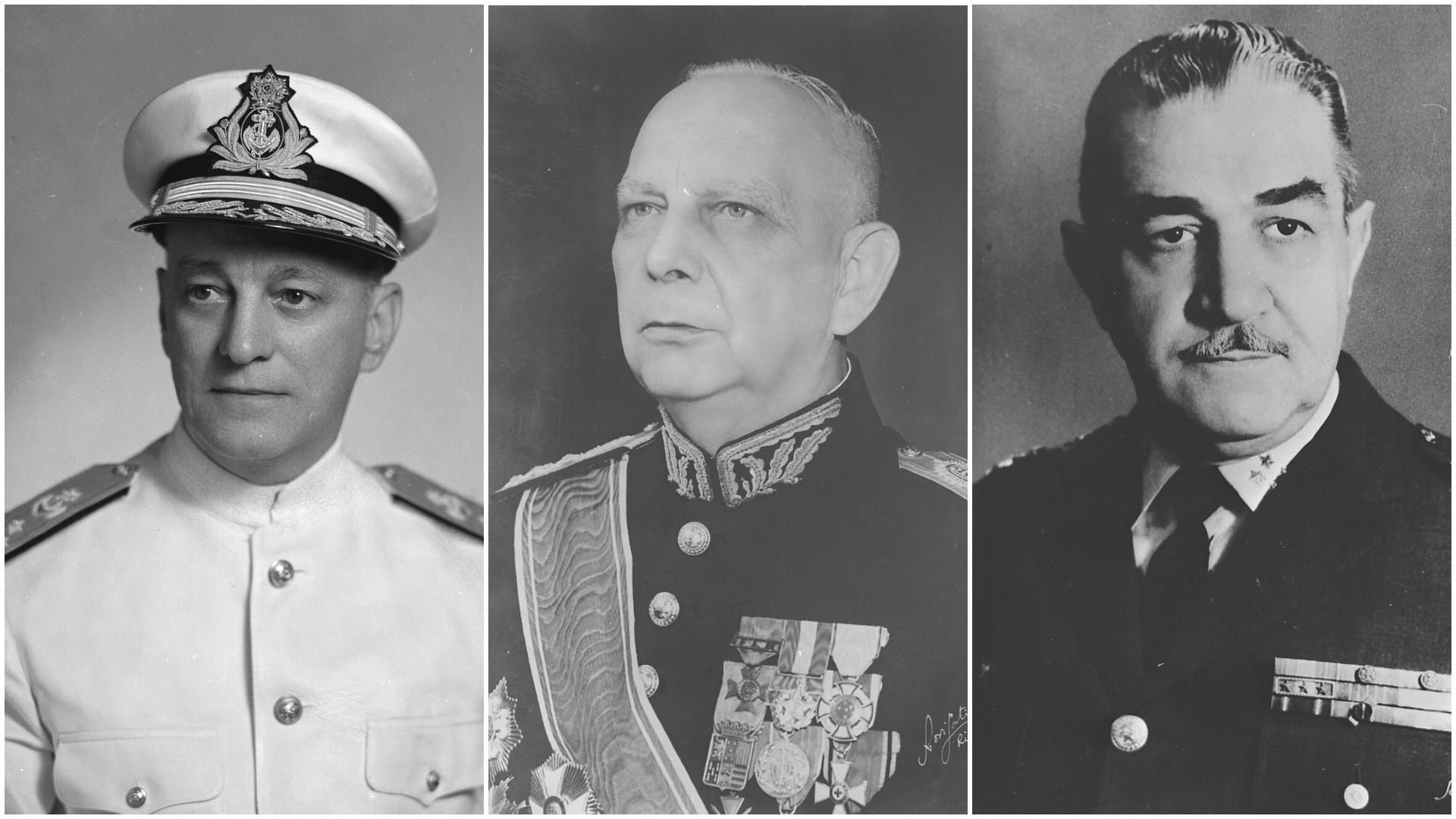

De 31 de agosto até 30 de outubro de 1969: Junta Provisória Militar

Com o afastamento de Costa e Silva, o poder foi assumido pela Junta Governativa Provisória, composta pelos ministros militares Augusto Rademaker, Aurélio de Lyra Tavares e Márcio de Souza e Mello, conforme o Ato Institucional nº 12 (AI-12).

Durante a Junta Militar, intensificou-se a repressão contra grupos de oposição, tornando o período ainda mais autoritário.

A Junta editou o Ato Institucional nº 14 (AI-14), que autorizou pena de morte e prisão perpétua para crimes de "guerra revolucionária".

Também foi aprovada a Emenda Constitucional nº 1, que incorporou à Constituição de 1967 o AI-5 e outros atos institucionais, concentrando ainda mais poder no Executivo.

1969-1974: Emílio Garrastazu Médici

Médici governou no período mais repressivo do regime, conhecido como "anos de chumbo", com intensa perseguição a opositores, censura à arte e à imprensa, prisões, torturas e mortes.

A repressão foi ampliada contra movimentos guerrilheiros, como a Guerrilha do Araguaia e a guerrilha urbana.

Para combater a oposição, o governo criou a Operação Bandeirantes (Oban), que se transformou no Comando de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), responsável por coordenar a repressão.

Paradoxalmente, enquanto a repressão política crescia, a economia viveu o "milagre brasileiro", com alto crescimento do PIB, financiado por endividamento externo e arroucho salarial. A propaganda oficial promovia slogans como "Brasil, ame-o ou deixe-o" e impulsionava a influência da mídia, principalmente da televisão.

1974-1979: Ernesto Geisel

Geisel levou a cabo a estratégia de "abertura lenta, gradual e segura", preparando a transição para a democracia.

No entanto, manteve a repressão e combateu organizações clandestinas. Um dos casos mais emblemáticos foi o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, em 1975.

Em 1974, permitiu a propaganda eleitoral, favorecendo o MDB, que conquistou mais assentos no Legislativo. Em 1977, diante da crise econômica e da oposição militar, fechou o Congresso para aumentar os poderes do Executivo na reforma do Judiciário.

Ainda em 1977, impôs o "pacote de abril", que manteve eleições diretas para governadores e um terço do Senado. No fim de seu mandato, revogou o AI-5, consolidando o caminho para a redemocratização.

Foi durante o governo Geisel que tiveram início as grandes greves de operários no ABC Paulista.

1979-1985: João Figueiredo

Último presidente do regime militar, Figueiredo conduziu a transição para a democracia. Em 1979, decretou a Lei da Anistia, permitindo o retorno de exilados.

Foi restabelecido o multipartidarismo, encerrando o bipartidarismo entre Arena e MDB, que deram origem ao PDS e ao PMDB. Novos partidos surgiram.

Com a crise econômica, houve aumento de protestos e greves no ABC paulista. No campo político, destacou-se o movimento Diretas Já, que exigia eleições diretas para presidente.

Em 1985, o Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves, encerrando formalmente o período de exceção. Tancredo morreu antes da posse, e seu vice, José Sarney, assumiu como o primeiro presidente civil após 21 anos de regime militar.